搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 气候学”相关记录1487条 . 查询时间(0.785 秒)

中国科学院海洋所定量重建三千万年以来东亚夏季风降水演化历史(图)

演化 历史 气候

2025/4/21

2025年4月17日,国际地学刊物The Innovation Geoscience《创新地球科学》在线发表了中国科学院海洋研究所万世明研究团队在新生代东亚季风演化方面的最新研究成果。中国科学院海洋研究所研究人员与中国科学院地球环境研究所、英国伦敦大学学院、同济大学、美国得州农工大学和法国科学院岩石地球化学中心开展合作,基于国际大洋发现计划在南海北部获取的IODP U1501钻孔沉积物,定量重建了...

2025年4月16日,中国科学院大气物理研究所肖子牛团队在《Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation》上发表了题为“Learning to Infer Weather States Using Partial Observations”的研究论文,该论文第一作者为博士生晁杰,通讯作者为潘宝祥副研究员。论文提出...

气候变暖正促使中国春季植被返青提前,带来“春季增绿”现象。然而,这一积极趋势是否受到PM2.5空气污染的干扰以及潜在机制目前仍不明确。中国科学院地理科学与资源研究所吴朝阳研究员团队联合清华大学、中国科学院大气物理研究所、以及美国、欧洲等国家的全球变化领域科研人员开展了PM2.5空气污染对植被春季物候的影响研究。

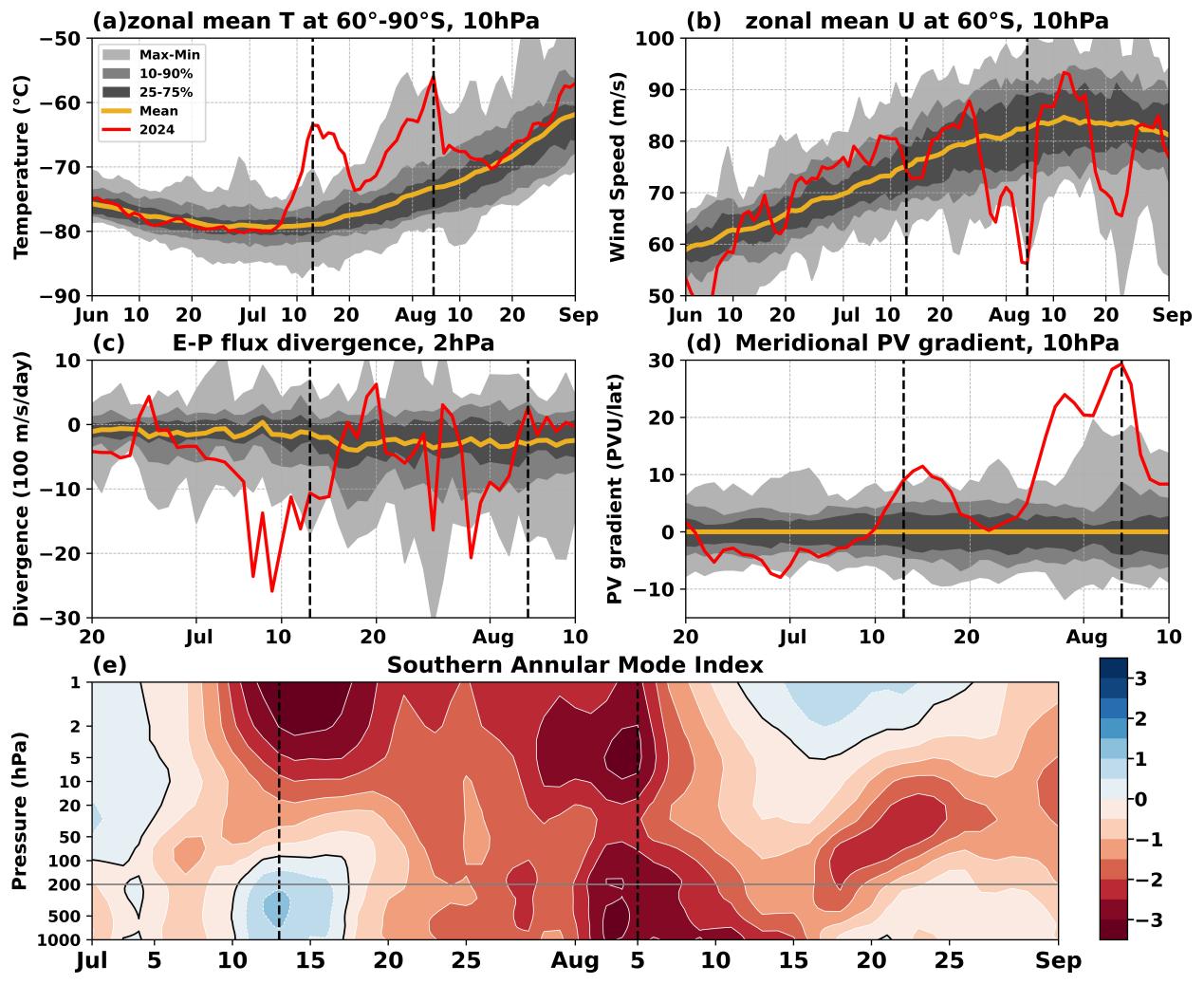

2024年7月至8月,南极上空罕见地连续发生了两次“平流层爆发性增温”(Sudden Stratospheric Warming,简称 SSW)事件,尽管没有导致极涡崩溃,却打破了多个历史纪录,7月的SSW事件(简称SW07)10 hPa极区平均气温骤升17℃,打破1992年历史纪录,为自1979年卫星观测以来冬季最早的SSW事件。随后8月的SSW事件(简称SW08)10 hPa极区平均气温再次骤...

在全球变暖加速和极端天气事件更加频繁的背景下,预测未来1到10年的气候信息对于风险评估和未来规划日益重要。这些预测对于深化理解气候系统对外部强迫和自然变率的响应机制具有重要的科学价值(Boer et al.,2016)。已有一些国际研究计划加强对年际-年代际预测的关注,例如CMIP的年代际气候预测计划(DCPP)以及世界气候研究计划(WCRP)灯塔计划的“解释和预测地球系统变化”(Explaini...

中国科学院广州分院孟加拉湾区域古植被和古季风研究取得新进展(图)

演化 沉积 气候

2025/4/13

2025年4月3日,中国科学院南海海洋研究所研究员罗传秀研究团队在孟加拉湾区域古植被与古季风研究取得重要进展。该团队利用在孟加拉扇区获取的沉积岩芯,通过沉积物年代测试、孢粉分析等方法,重建了末次冰期以来孟加拉湾地区高分辨率的孢粉记录和古植被演化,揭示了轨道尺度和千年尺度上印度季风的变化和响应机制,为科学预测全球变暖背景下印度季风未来变化提供珍贵的历史资料。

中国科学院青藏高原内陆湖溃决过程与原因:以卓乃湖和色林错为例(图)

过程 环境 气候

2025/4/18

2025年来,青藏高原湖泊受降水增加与冰冻圈加速消融的影响,面积快速扩张,溃决风险增加。目前,针对这些溃决事件发生的过程和原因的理解仍不足,限制了对未来类似事件的预警能力。鉴于此,中国科学院青藏高原研究所环境变化与多圈层过程团队张国庆研究员联合国内外学者,通过实地考察、遥感监测及水动力模拟,剖析了两起湖泊溃决事件(2011年9月15日,卓乃湖溃决;2023年9月21日,色林错漫溢)的发生过程。

复合事件指导致社会或环境风险的多种驱动因子或致灾因子的组合。在全球变暖的背景下,复合极端事件(如复合高温、复合干旱等)呈现增多和增强的趋势。复合极端事件对自然生态系统和社会经济的影响通常远大于单一极端事件独立发生时的线性叠加,因此,复合极端事件已成为2025年来地球科学研究领域的重要热点之一。

水平分辨率的局限性和海气耦合过程模拟的不足是气候模式模拟偏差的两个重要来源。在本项研究中,我们通过使用一系列版本的FGOALS-f模式(中国科学院大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室研发),研究了亚洲夏季风(ASM)模式模拟对于水平分辨率和海气耦合过程的敏感性,并进一步分析了偏差产生的可能原因。结果表明,高分辨率(25公里)的单独大气模式试验(AMIP)在所有试验中模拟ASM的技巧最高,而...

中国科学院海洋所在基于人工智能的温跃层降尺度研究方面取得重要进展(图)

人工智能 气候

2025/4/12

2025年3月25日,中国科学院海洋研究所尹宝树研究团队在基于可解释性深度学习模型的温跃层深度降尺度研究方面取得新进展,相关成果发表在海洋科学领域国际学术期刊Ocean Modelling(JCR1区)。

中国科学院植物所郭亚龙研究组在模式植物拟南芥应对气候变化的潜力方面取得新进展(图)

郭亚龙 植物 气候 遗传

2025/4/19

气候变化会影响物种的地理分布格局,导致生物多样性下降,并威胁到众多物种的生存。了解物种如何应对气候变化有助于保护生物多样性,对作物育种具有重要意义。物种分布模型(SDM)常用于预测物种随时间的分布变化,但它忽略了进化过程。遗传偏移量考虑到局部适应,但忽略了有害突变,也就是遗传负荷,遗传负荷越高,群体应对气候变化的能力越弱。已有的关于物种气候变化响应的研究忽略了遗传负荷的影响,因此,开展遗传负荷的研...

中国科学院烟台海岸带所参加烟台—太平洋岛国零碳合作对接见面会(图)

生态 经济 气候

2025/4/21

2025年3月20日,烟台—太平洋岛国零碳合作对接见面会在北京召开。会议由外交部美大司指导、烟台市人民政府主办,汤加王国驻华大使塔乌阿伊卡·乌塔阿图、密克罗尼西亚联邦驻华大使文森特·西瓦斯、萨摩亚独立国驻华大使卢阿马努韦·马里纳、瓦努阿图共和国驻华大使赖岳洋、所罗门群岛驻华大使巴雷特·萨拉托、瑙鲁共和国驻华大使齐特拉·杰里迈亚、巴布亚新几内亚驻华大使馆参赞乔伊斯·班杜等太平洋岛国驻华使节出席。

中国科学院海洋混合与气候效应研究取得进展(图)

气候 大气 循环

2025/3/24

2025年3月13日,中国科学院海洋研究所王凡团队揭示了海洋次表层混合对中部型(CP)厄尔尼诺和南方涛动(ENSO)的非绝热正反馈机制。ENSO是海洋-大气系统最显著的年际变化。21世纪以来,伴随着CP ENSO增多,人们对ENSO的预测技巧却减弱。这表明,人们对ENSO的一些关键热动力学认知存在不足。海洋次表层湍流混合以非绝热方式将热量从混合层底向下传递,是影响海表温度的重要过程。但是,由于直接...

中国科学院成都山地所在喜马拉雅山冰湖溃决风险评估方面取得系列进展(图)

风险评估 气候

2025/4/16

在气候变化背景下,喜马拉雅山脉及周边区域的冰湖溃决洪水已成为威胁下游地区的重大环境灾害。中国科学院成都山地灾害与环境研究所胡凯衡研究员团队近期通过多维度研究,系统揭示了该区域冰川变化和冰湖溃决洪水风险,为跨境流域灾害防控提供了重要科学支撑。